| 区分 | 名称 | 年代 | 指定年月日 | 所有者・管理者 |

|---|---|---|---|---|

| 国 | 懸所宝塔(石造) | 鎌倉 | 大正14年4月24日 | 守山市 |

| 国 | 東門院五重塔(石造) | 鎌倉 | 昭和36年3月23日 | 東門院 |

| 国 | 最明寺五重塔(石造) | 鎌倉 | 昭和29年3月20日 | 最明寺 |

| 国 | 勝部神社本殿 | 室町 | 大正2年4月14日 | 勝部神社 |

| 国 | 小津神社本殿 | 室町 | 明治39年4月14日 | 小津神社 |

| 国 | 石造宝塔 | 鎌倉 | 昭和23年4月27日 | 福林寺 |

| 国 | 石造宝塔 | 鎌倉 | 昭和23年4月27日 | 東門院 |

| 国 | 石造宝篋印塔 | 鎌倉 | 昭和23年4月27日 | 東門院 |

| 国 | 北川家住宅土蔵 | 江戸/大正頃移築 | 平成27年3月26日 | 北川茂喜 |

| 県 | 蓮生寺本堂 | 江戸 | 昭和59年3月30日 | 蓮生寺 |

| 市 | 小津神社三之宮本殿 | 桃山 | 昭和45年5月28日 | 小津神社 |

| 市 | 石造阿弥陀如来坐像 | 鎌倉 | 昭和45年5月28日 | 西隆寺 |

| 市 | 石造題目塔 | 室町 | 昭和52年4月30日 | 本像寺 |

| 市 | 石造題目塔 | 室町 | 昭和52年4月30日 | 本像寺 |

| 市 | 石造常夜灯 | 江戸 | 平成11年5月10日 | 樹下神社 |

| 市 | 石造宝篋印塔 | 室町 | 平成12年5月12日 | 守善寺 |

| 市 | 石造宝篋印塔 | 室町 | 平成12年5月12日 | 称名院 |

| 市 | 石造板碑 | 鎌倉 | 平成12年5月12日 | 観音寺 |

| 市 | 石造板碑 | 鎌倉 | 平成12年5月12日 | 西蓮寺 |

金森御坊の境域にあるこの宝塔は、もとは金森の東端にあたる「石ノ戸」にあったもので、安政~文久(1854~1863)年間に現在位置に移築したものといわれている。 方形の石4個を合わせて土台とし、側面の格狭間(こうざま)に彫った相対する形の「くじゃく」の模様は誠にすばらしい。 塔身は、中央部で少しふくらみを帯び、四面には角型が刻み出されている。塔身の上には、円形で2段の石材が積まれ、欄干や柱の表現が正確になされている。その上に、軒をかたどった方形3段の石を積み、さらに屋根石、相輪が積み重ねられてある。 屋根石の高さやそり、相輪の伏鉢、受花のつくり、四方に水煙(すいえん)形をかたどった宝珠等、相輪を完全に残した鎌倉時代の石造宝塔として、我が国の代表的な作品の一つである。

| 名称 | 懸所宝塔(石造)(かけしょほうとう(せきぞう)) |

|---|---|

| 文化財の種類 | 国指定重要文化財 建造物 |

| 文化財の指定日 | 大正14年4月24日 |

| 大きさ/時代 | H3.38m/鎌倉時代 |

| 文化財の所在地 | 守山市金森町754(金森御坊) |

|

|

|

| 石 造 五 重 塔 | 石 造 宝 塔 | 石 造 宝 篋 印 塔 |

中山道沿いの山門をくぐり境内に入って、左手庫裏のすぐ前、境内西隅に三基の石塔が集めてある。塔とは、はじめ印度で仏舎利を安置するため造顕せられた卒都婆からはじまるもので、わが国に伝えられてからは伽藍配置からはなれて、後世になると供養塔あるいは墓碑などの意味で石塔がつくられるようになる。 境内にある中央の五重塔は、相輪と第五重軸部は他のものを流用しているらしいが、全体を通じて非常に古風なものである。初重軸は背が高く前後の二つの石で、薬師、阿弥陀と思われる像を彫り出している。この塔は屋根こう配や軒廻りがやるやかなことで、鎌倉時代の特色をよくあらわしている。 右側の宝筐印塔は、相輪上半が失われている。壇上積式基礎の四方を格狭間とし、いずれも開花蓮を浮彫に、上端は複弁の反花とし、よくバランスがとれた端麗な佳品である。ちなみに、宝筐印塔とは、もとは宝笹印陀羅尼経を納めた塔であるが、のちに供養塔墓碑となった。 左側の宝塔は、相輪が後補されたものである。基礎の四面は格狭間を作り、中軸の主要部はまろみを帯び、その上に反りの少ない屋根をのせ、全体としてどっしりとした落ちつきが感じられる。三基とも鎌倉時代の作である。

| 名称 | 東門院五重塔(石造)(とうもんいんごじゅうのとう(せきぞう)) |

|---|---|

| 文化財の種類 | 国指定重要文化財 建造物 |

| 文化財の指定日 | 昭和36年3月23日 |

| 大きさ/時代 | H2.86m/鎌倉時代 |

| 名称 | 石造宝塔(せきぞうほうとう) |

| 文化財の種類 | 国認定重要美術品 |

| 文化財の指定日 | 昭和23年4月27日 |

| 大きさ/時代 | H1.59m/鎌倉時代 |

| 名称 | 石造宝篋印塔(せきぞうほうぎょういんとう) |

| 文化財の種類 | 国認定重要美術品 |

| 文化財の指定日 | 昭和23年4月27日 |

| 大きさ/時代 | H1.67m 鎌倉時代 |

| 文化財の所在地 | 守山市守山二丁目(東門院) |

最明寺は、守山駅から西へ300mのところ、勝部町の入口にある寺院である。この寺の境内、本堂に向って右側に鎌倉時代中期と思われる優雅な石造五重塔がたっている。寺伝では、最明寺入道時頼が建長2年(1250)に寺とともに、建立したと記されている。この塔は、もともとはこの位置になく、境内の東の端、鐘楼脇、本堂の南側と、転々とその位置が移されたということである。 初重軸部は、巾に対して背が高く、四方仏が彫刻されている。小さい塔であるが、屋 根の軒そりもゆるく、勾配も強くなく、厚みもあるので、どっしりと落ちついた感じが する。相輪の上半が欠けているのが惜しまれる。

| 名称 | 最明寺五重塔(石造)(せきぞうごじゅうとう) |

|---|---|

| 文化財の種類 | 国指定重要文化財 建造物 |

| 文化財の指定日 | S29年3月20日 |

| 大きさ/時代 | H240cm/鎌倉時代 |

| 文化財の所在地 | 守山市勝部一丁目(最明寺) |

この地は、もともと栗太郡物部郷に属していた。「三代実録」その他の資料によると、ご祭神は物部布津神といわれる。 宏大な境内に、三間社流造の本殿がある。この形式は、一棟の社殿の中に、三神殿がおかれ、神明造りの屋根にそりをつけ、その前の流れを長くしたことからこの名称がある。現在の本殿は、棟札によって明応六年(1497)に再建されたことが知られる。正面に一間の拝殿をつける。内陣両側の縁は一段高く、社殿の形やつくりはともに優れていて、手鋏(てばさみ)は精巧である。また、肘木の組み方、欄干の形をみても、何となく力強さがあふれ、室町時代の特色をよく示している。 この境内で毎年壮大な火まつりがおこなわれているのであるが、この建造物が今に残ったのは奇跡に等しいと言えよう。

| 名称 | 勝部神社本殿(かつべじんじゃほんでん) |

|---|---|

| 文化財の種類 | 国指定重要文化財 建造物 |

| 文化財の指定日 | T2年4月14日 |

| 建築様式/時代 | 三間社流造桧皮葺き/室町時代 |

| 文化財の所在地 | 守山市勝部一丁目(勝部神社) |

浜街道沿いの杉江町の民家の北端に、小津神社の広大な神域があり、深い木立を通して社殿がべっ見される。小津神社本殿は、拝殿に続いて奥にあるので正面の広場からは、煉瓦ののった桧皮葺の屋根が見えるだけであるが、拝殿に歩を進めると、おのずから襟を正さずにはいられない。平地に建築された三間社流造で、向拝と正面の柱は角柱であるが、両妻の柱は円柱となっている。基礎の亀腹から順に上へ目を移すと、向拝の階段、欄干、菱格子の扉、かえるまた、屋根裏の垂木などに優雅な特色が現れている。左右の両妻をみると正面右側の中陣には入り口の扉があるが、左側はそうした扉は見られない。社伝によると、永正2年(1505)に焼失し、大永6年(1526)に改築されたが、ふたたび永禄12年(1569)に再建されたものという。その後、大修理を終えているようであるが、素朴な中に華やかな美しさを秘めているのは、よく室町時代の特徴を示している。

| 名称 | 小津神社本殿(おづじんじゃほんでん) |

|---|---|

| 文化財の種類 | 国指定重要文化財 建造物 |

| 文化財の指定日 | M39年4月14日 |

| 建築様式/時代 | 三間社流造桧皮葺き/室町時代 |

| 文化財の所在地 | 守山市杉江町495(小津神社) |

本堂に向かって右側の境内に二基の宝塔がある。双方とも類似した形態で、佐々木高綱が経筒を納めた納経塔と伝えられるが、経緯はよくわかっていない。 宝塔の基礎は四面に格狭間を刻み、内部に蓮華を浮かし彫りに表現している。上の塔身は古風で重みが感じられる。軸部の一面にだけ仏像が刻まれているが、かなり風化がすすんでいる。屋根石は緩やかな勾配で、軒反りは小さい。相輪は、右の塔の上半分が欠失している。各部の特徴から鎌倉時代の作品である。

| 名称 | 石造宝塔 2基(せきぞうほうとう) |

|---|---|

| 文化財の種類 | 国認定重要美術品 |

| 文化財の指定日 | S23年4月27日 |

| 大きさ/時代 | H2.18m H2.55m/鎌倉時代 |

| 文化財の所在地 | 守山市木浜町2011(福林寺) |

北川家住宅土蔵は志那街道に程近い三宅町の集落内に建っている。 当土蔵は大正頃に膳所から移築されたと伝えられている。北川家に保管されている鬼瓦の刻銘には天保8年(1837)の年紀と大津の旧松本村で活躍が確認される瓦師の名が確認できることから、当土蔵は江戸時代末期に大津あるいは膳所近郊で建築され、近代に至り当家に移築されたものと推察される。 建物は、土蔵造の2階建、桁行6メートル規模で、屋根は切妻造の桟瓦葺。小屋組に梁を用いず、成が45センチメートルほどの大断面をもつ母屋桁に化粧裏板を張るという特異な小屋組の架構となっている。 当土蔵は、建築年代や移築の経緯が史料にて一定明らかであり、特徴的な小屋架構をもつ近世土蔵建築の一類型として貴重である。

| 名称 | 北川家住宅土蔵(きたがわけじゅうたくどぞう) |

|---|---|

| 文化財の種類 | 国登録有形文化財 建造物 |

| 文化財の指定日 | H27年3月26日 |

| 建築様式/時代 | 土蔵造2階建/江戸時代・大正頃移築 |

| 文化財の所在地 | 守山市三宅町 |

三宅町の南端に竹薮で囲まれた古刹、蓮生寺がある。元々、信長の元亀の戦いの際に出城としてあった三宅城の中にある。本堂は、棟札によれば元和元年に再建されたもので、低い屋根は本瓦葺きとしている。この本堂は数回の増築や改築を繰り返しており、寛永年間の蛙股も使われている。本堂が相当傷んでいため、昭和60年から修理が行われ、元和年当時を復元する形がとられた。

| 名称 | 蓮生寺本堂(れんしょうじほんどう) |

|---|---|

| 文化財の種類 | 県指定文化財 建造物 |

| 文化財の指定日 | S59年3月30日 |

| 建築様式/時代 | 入母屋造り本瓦葺き/江戸時代 |

| 文化財の所在地 | 守山市三宅町1029(蓮生寺) |

杉江町小津神社の大鳥居を潜って参道を進むと左側に自治会舘がある。この裏手に三之宮本殿がある。一間社流造りの本殿である。小津神社には大宮、二之宮、三之宮など、数社が祀られていて、三之宮だけが境内地から離れている。規模としては小さいが、正面扉が4枚の引き違いのすかし戸で、軒は繁垂木になっている他、細部にも組物や木鼻など寺院建築の影響が見られる。 昭和19年に解体修理が行われ、それ以前にも幾度かの修理を経ている。向拝の蛙股の線 の張りが力強い点や正面の台輪の両端が左右に突き出る点など、桃山時代の様式の特色を良く残している。また「小津大明神社地境内之鹿絵図」にも現在と同じ場所にこの三之宮本殿が描かれている。

| 名称 | 小津神社三之宮本殿(おづじんじゃさんのみやほんでん) |

|---|---|

| 文化財の種類 | 市指定文化財 建造物 |

| 文化財の指定日 | S45年5月28日 |

| 建築様式/時代 | 一間社流造桧皮葺き/安土桃山時代 |

| 文化財の所在地 | 守山市杉江町417(小津神社) |

西隆寺本堂の南側にある墓地の一角に安置されている。長年にわたって風雨にさらされていたせいか、上端にひびが入り、不鮮明なところも見受けられる。花崗岩を用いて、全体に丸みのある形で均整のとれた像である。顔は初々しく、温かみがあり、肩から足にかけて衣文が彫られ、両手は印を結んでいる。また、背には光背を表現しており、優れた石造彫刻である。鎌倉時代の作である。

| 名称 | 石造阿弥陀如来坐像(せきぞうあみだにょらいざぞう) |

|---|---|

| 文化財の種類 | 市指定文化財 建造物 |

| 文化財の指定日 | S45年5月28日 |

| 大きさ/時代 | H1.51m/鎌倉時代 |

| 文化財の所在地 | 守山市岡町246(西隆寺) |

|

|

| 石 造 題 目 塔 (本堂前) | 石 造 題 目 塔 (墓地内) |

今宿町の中山道に面して本像寺がある。境内と墓地に1基ずつ塔が現存する。本堂前の題目塔(写真左)は周囲より高くなった塚様の高まりに建立されている。日蓮宗の御題目「南無妙法蓮華経」が刻まれ、貞治六年(一三六七)未丁十一月十七日の銘文が残っていて室町時代初期の作であることがわかる。 墓地にあるもう一基の題目塔(写真右)は大永四年(一五二四)十月二十九日の銘があり、室町時代後半の作である。ともに屋根形の石の上に宝珠を備えているが、退化した形となっている。

| 名称 | 石造題目塔(せきぞうだいもくとう) |

|---|---|

| 文化財の種類 | 市指定文化財 建造物 |

| 文化財の指定日 | S52年4月30日 |

| 大きさ/時代 | 本堂前H192.5cm 墓地内H95.5cm/室町時代 |

| 文化財の所在地 | 守山市今宿一丁目(本像寺) |

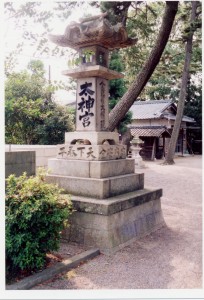

今宿町樹下神社境内の南端に江戸時代後期の石造常夜灯がある。塔の軸石の銘文によると建立されたのは天保2年(1831)で、願主は伊勢屋佐七である。現在は方形の石積壇を基礎とし、その上に三層の段を設けているが、建立当初は、「宿内安全」の文字を刻んだ3段目以上であったと思われる。 この塔は、元は直ぐ北側にある吉川の傍ら(土橋の付近)にあったと伝えられるが、石壇にある銘文によって、明治2年(1869)、明治6年(1873)、明治23年、昭和10年と4回にわたって修理が行われ、明治2年には現在地に移転されたと推定される。 銘文には、伊勢屋佐七のほか、金毘羅大権現、太神宮、国名(武州、三州、濃州など)、世話人(銭や清介、池田屋治郎左衛門など)、宿内安全などが見られる。 伊勢屋佐七は今宿の超勝寺の檀家名にあるものの、どのような人物であったか明瞭でないが、守山宿の商家、宿屋主などを建立の世話人としているので、宿場に関係する人物であったことがわかる。また、銘文には商売繁盛、往来安全を願った金毘羅権現などがあり、旅商人であった可能性がある。

| 名称 | 石造常夜灯(せきぞうじょうやとう) |

|---|---|

| 文化財の種類 | 市指定文化財 建造物 |

| 文化財の指定日 | H11年5月10日 |

| 大きさ/時代 | H4.14m/江戸時代 |

| 文化財の所在地 | 守山市今宿一丁目(樹下神社) |

石造宝篋印塔は、山門を入って本堂に向かう角に二基が安置されている。

向かって左側の石造宝篋印塔は、別の屋根蓋の上に安置されていて、本来的には1.1m前後の塔と推定される。基礎石には格狭間を入れ、その上に軸石、屋根石、相輪を載せる。屋根蓋石の勾配や隅飾りの反りは少ない。右側の塔もほぼ同様の高さとなる。格狭間に蓮を刻んだ基礎石の上に軸石、屋根蓋石、相輪を載せる。相輪上端が欠けているが、ほぼ完存している。二基とも屋根石は軒の反りが少なく、右側には明徳三年(1392)、左側には永享六年(1434)の銘があり、ともに室町時代の作であることがわかる。 守山市内には、鎌倉時代の東門院石造宝篋印塔が唯一完全な状態で保存されているが、室町時代の作で全形を保存するものは数少ない。形の整った紀年銘のある石造宝篋印塔として価値が高い。| 名称 | 石造宝篋印塔 2基(せきぞうほうぎょういんとう) |

|---|---|

| 文化財の種類 | 市指定文化財 建造物 |

| 文化財の指定日 | H12年5月12日 |

| 大きさ/時代 | H1.3m/室町時代 |

| 文化財の所在地 | 守山市守山一丁目(守善寺) |

称名院の石造宝篋印塔は同寺の墓地に建立されていて、二段の台石に安置されている。基礎石、塔身、屋根蓋、そして上半を欠く相輪を載せ、高さは約1.35mを測る。 基礎石には格狭間を入れ、内に蓮華を刻む。屋根蓋の隅飾りは反りが少なく室町時代後期の特徴を示す。銘はないが、ほぼ完全な状態で保存されている室町時代の宝篋印塔は市内では数少なく、価値が高いことから、市の文化財に指定されている。 宝篋印塔とは、石塔内に「宝篋印陀羅尼の咒文」を奉籠したことに由来するが、後に供養塔、墓碑塔として建てられるようになる。

| 名称 | 石造宝篋印塔(せきぞうほうぎょういんとう) |

|---|---|

| 文化財の種類 | 市指定文化財 建造物 |

| 文化財の指定日 | H12年5月12日 |

| 大きさ/時代 | H1.3m/室町時代 |

| 文化財の所在地 | 守山市小浜町731(称名院) |

境内の本堂と書院との間に板碑が保存されている。板碑とは、供養のためにつくられた石造塔婆の一種である。方柱状の石材を用いて、頂部を山形に刻み、肩部に二段の切り込みと前方に突出した額部を作り、以下を身部とする。身部の上半には尊像や種子を配する。種子は、仏や菩薩等を標示する梵字である。 観音寺の板碑は、幅29㎝、地上高約1mの規模で、花崗岩でつくられ、月輪には虚空蔵種子を刻む。銘はないが、形状と種子等の表現からみて、鎌倉時代後期の作と考えられる。滋賀県内の鎌倉時代の板碑は、僅か十数例しかなく貴重である。

| 名称 | 石造板碑(せきぞういたび) |

|---|---|

| 文化財の種類 | 市指定文化財 建造物 |

| 文化財の指定日 | H12年5月12日 |

| 大きさ/時代 | H0.8m/鎌倉時代 |

| 文化財の所在地 | 守山市水保町142(観音寺) |

西蓮寺の板碑は、本堂に向かって右側の庭園にある高田信岳顕彰碑の横に保存されている。 板碑とは、方柱状の石材の頂部を山形に刻み、肩部に二段の切り込みと、前方に突出した額部を作り、以下を身部とした石造塔婆の一種である。身部の上半の月輪に尊像や種子を配することが多い。種子は、仏や菩薩等を標示する梵字である。 本板碑は、幅28㎝、地上高77㎝の規模で、花崗岩で作られていて、月輪内には阿弥陀一尊種子を彫刻している。銘はないが、形状と種子等の表現からみて鎌倉時代後期と考えられる。市内には鎌倉時代の板碑は、水保町観音寺と西蓮寺しかなく、貴重である。

| 名称 | 石造板碑(せきぞういたび) |

|---|---|

| 文化財の種類 | 市指定文化財 建造物 |

| 文化財の指定日 | H12年5月12日 |

| 大きさ/時代 | H0.6m/鎌倉時代 |

| 文化財の所在地 | 守山市播磨田町456(西蓮寺) |